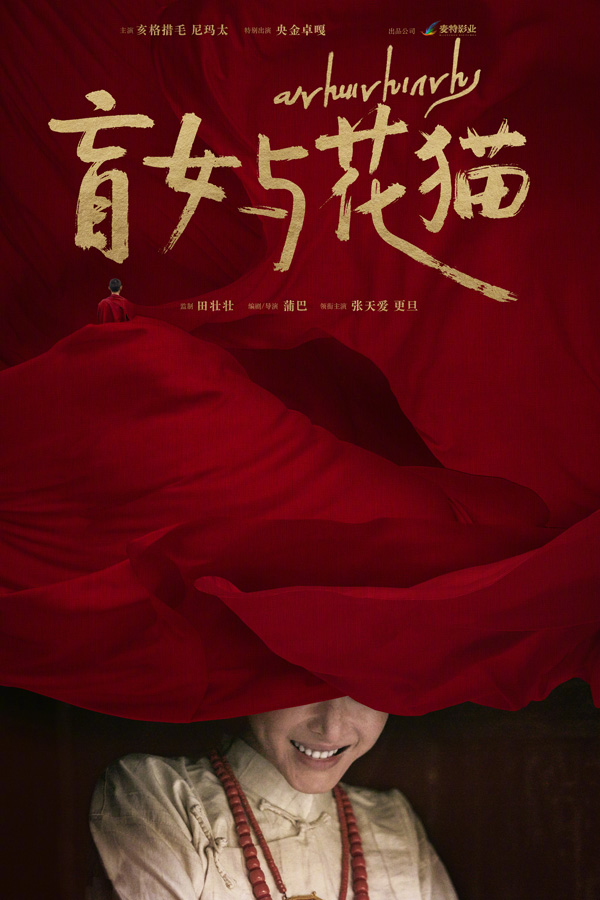

看点网讯www.zlook.com 10月28日,由田壮壮监制、蒲巴编剧并执导的电影《盲女与花猫》正式官宣杀青。该片释出的概念海报中,藏族盲女白玛(张天爱 饰)身披红色袈裟,半张脸隐匿于黑暗,唯有一缕微光映照她坚定的嘴角,象征着她与唐卡画僧桑布(更旦 饰)命运交织中迸发的希望。这部聚焦盲女与信仰的作品,不仅是张天爱首次挑战藏族盲女角色,更因独特的人文视角引发业界关注。

突破与挑战:张天爱首演盲女,细节刻画致敬生命韧性

从《太子妃升职记》的明艳张扬到《盲女与花猫》的沉静内敛,张天爱此次转型堪称从影生涯最大突破。为贴近盲女白玛的状态,她提前数月学习盲人行动特征:双目失焦却感官敏锐,指尖探路时带着警惕的颤抖,聆听时脖颈微侧如捕捉风声。这些细节让人联想到经典盲女角色——吉高由里子在《你的眼睛在追问》中,同样以含蓄生动的演绎,将盲女的善与美刻画得淋漓尽致。

更难得的是,张天爱首次尝试藏族造型。海报中,她身着粗粝的藏袍,发辫缀满绿松石,高原日光在脸颊留下天然红晕。导演蒲巴透露:“她主动要求素颜出镜,每天在高原片场适应缺氧环境,甚至向当地盲人学习捻唐卡线的手艺。”这种对角色身份的敬畏,让白玛的形象超越了“表演”,成为对藏族文化真诚的致敬。

叙事内核:盲女与画僧,在黑暗中勾勒心灵之光

影片讲述盲女白玛与唐卡画僧桑布相互救赎的故事。桑布因创作瓶颈迷失艺术初心,而白玛虽目不能视,却凭借对声音、触感的敏锐,带领桑布重新“看见”世界的本质。这一设定令人想起卓别林经典《城市之光》中流浪汉与卖花盲女的故事,但《盲女与花猫》注入了更浓厚的藏地哲学:真正的看见,源于心灵而非双眼。

“花猫”作为关键意象,既是白玛的导盲伙伴,亦隐喻她如猫般于暗夜行走的灵动生命力。监制田壮壮认为:“这部电影探讨的并非残疾与健全的对立,而是每个人如何面对自身的‘黑暗’。”这一主题与《你的眼睛在追问》中男女主互相救赎的叙事异曲同工,但《盲女与花猫》更进一步——它让残缺成为通往完整的路径,让黑暗成为光明的另一种形态。

创作班底:藏地团队与电影大师的碰撞

影片的藏地基因不仅源于题材,更渗透于主创团队。导演蒲巴作为藏族电影人,曾以《阿拉姜色》荣获上海电影节评委会大奖,擅长将个人族群记忆转化为普世情感。主演更旦是藏族知名唐卡画师,此次本色出演画僧,亲手绘制影片中所有唐卡作品。而监制田壮壮的加盟,则为作品注入了厚重的人文关怀与艺术把控力。

这种组合让人联想到《只有你》中拳击手与盲女的设定,但《盲女与花猫》选择以藏族文化为底色,用唐卡艺术的绚烂对比盲女世界的“空无”,用高原雪山与经幡的视觉冲击,构建出一部充满宗教美学的作者电影。

市场期待:纯爱题材的回归与升华

近年来,市场稀缺“不靠工业糖精”的真诚爱情片。《盲女与花猫》虽聚焦特殊群体,但其核心仍是两个孤独灵魂的相互温暖。这与《你的眼睛在追问》中“很暖很甜很治愈”的观感一脉相承,却又因文化厚度而更具张力。

概念海报上“于黑暗处闪耀微光”的标语,恰似对当下市场的回应:在类型片扎堆的当下,观众渴望的不仅是视觉奇观,更是触及心灵的生命感悟。正如影评人所言:“当商业片热衷于制造‘甜度’时,这类作品让我们重新思考爱的本质——它是救赎,是信仰,是在绝境中仍不熄灭的微光。”

影片已完成后期制作,预计2026年与观众见面。 这部融合藏地秘境、唐卡艺术与人性光辉的作品,或将成为继《七号房的礼物》《绿洲》之后,又一部打破残疾题材窠臼的诚意之作。