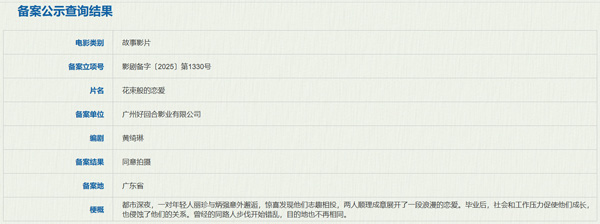

看点网讯www.zlook.com 2025年8月12日,国家电影局最新备案公示揭晓:日本现象级爱情片《花束般的恋爱》中国翻拍版正式立项,编剧黄琦琳(代表作《爱情神话》联合编剧)操刀,片名暂未公布,但故事梗概已浮出水面——"丽珍与炳强"将替代原版的"麦与绢",演绎一段从文艺共鸣到现实溃败的中国式爱情。消息一出,社交平台瞬间分裂成两大阵营:期待者幻想"北上广文青恋爱图鉴",唱衰者则提前哀嚎"又一部毁经典烂片预定"。

本土化改造:从东京末班车到中国深夜食堂

原版《花束般的恋爱》最动人的,是东京都市背景下两个文艺青年因错过末班车而相遇的宿命感。而中国版将舞台搬到"某座中国都市",男女主"丽珍与炳强"的初遇场景虽未明说,但备案梗概中"都市深夜"的设定,已引发网友脑补——可能是北京三联韬奋书店的午夜签售会,或是上海安福路小酒馆的即兴演出散场。

更值得玩味的是人设调整。原版中,菅田将晖饰演的麦梦想成为插画家,有村架纯饰演的绢则是文艺公司职员;而中国版的丽珍与炳强,则被描述为"被社会和工作压力侵蚀"的毕业生。这微妙的变化,暗示了翻拍版可能更侧重中国年轻人面临的现实困境:996加班、租房压力、催婚焦虑……有网友犀利吐槽:"日版分手是因为理想褪色,中国版怕是会因为彩礼谈崩"。

编剧挑战:如何让"报菜名式恋爱"不尬?

原版编剧坂元裕二的金句功力,是电影封神的关键。男女主从押井守聊到杨德昌,从《宝石之国》谈到寺山修司,这种"文艺青年互认雷达"的对话,稍有不慎就会沦为"豆瓣top250影单朗诵会"。中国版编剧黄琦琳面临的难题是:丽珍和炳强该聊什么?

网友们的二创早已给出参考答案:北京版在798看展偶遇贾樟柯,上海版在乌镇戏剧节排队时争论孟京辉新戏,广州版在方所书店讨论《繁花》的粤语译本。但问题在于,这些场景是否真实?一位北京影评人直言:"中国文青早就不报导演名字了,现在流行说'我刚在小红书刷到这个冷门艺术家'"。

现实滤镜:当"花束"遇上"房贷"

原版最残酷的设定,是爱情如何被职场规训扼杀——麦放弃画画去做销售,绢则戴上社畜面具。而中国版备案中"社会和工作压力促使他们成长"的表述,让人不禁联想:丽珍会不会从独立摄影师变成短视频编导?炳强是否要从乐队主唱转型直播带货?

更深层的文化差异在于:东京允许年轻人"偏安一隅做文艺梦",而北上广的生存逻辑是"35岁前必须上岸"。正如网友改编的"深圳版"结局:两人因房东涨租被迫分居,最终在各自父母的催婚电话中分手。这种现实重力,或许才是中国版能否成功的关键——它需要证明,在学区房和KPI的围剿下,"花束"不只是一种奢侈的比喻。

翻拍困局:我们到底在害怕什么?

纵观近年翻拍作品,从《深夜食堂》到《阳光姐妹淘》,本土化失败案例比比皆是。观众对《花束般的恋爱》的担忧,本质上是对"悬浮感"的恐惧——当原版中东京的文艺生态无法对应中国城市的土壤,强行移植只会长出塑料花。

但也有乐观信号。编剧黄琦琳参与创作的《爱情神话》,曾精准捕捉上海都市男女的世故与浪漫。若她能延续这种"市井文艺"的笔触,或许真能打破"日式纯爱水土不服"的魔咒。

结语

备案公示只是起点。当"丽珍与炳强"的故事真正展开时,我们需要的不只是对原版的复刻,更是一面能照见中国年轻人爱情困境的镜子。毕竟,真正的"花束",从来不是摆在玻璃罩里的标本,而是经历过风雨后,仍能被认出的那朵野花。