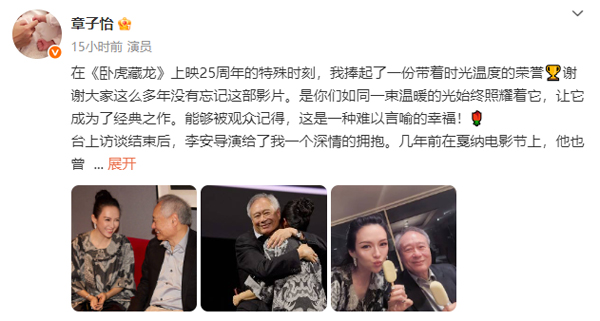

看点网讯www.zlook.com 洛杉矶的夜晚,奥斯卡电影博物馆的灯光下,一个拥抱成为了跨越二十五年的标点符号。李安与章子怡在《卧虎藏龙》25周年放映会上的那个拥抱,不是简单的礼仪动作,而是一场迟来的情感结算。当35毫米胶片再次转动,投射出的不仅是玉娇龙与罗小虎的江湖,更是一段被时间发酵的创作记忆与复杂情感。

章子怡在社交媒体上写道:"那些25年前错过的,如今他都以自己的方式和节奏为我弥补。"这句话像一把钥匙,打开了理解这个拥抱的锁。2000年的《卧虎藏龙》拍摄过程,对当时年仅21岁的章子怡而言无异于一场艺术与精神的苦修。李安后来在自传中透露,章子怡并非玉娇龙的第一人选,整个拍摄期间他刻意保持距离,不给予年轻演员通常需要的鼓励与肯定。这种"冷处理"成为了一种另类的导演方法论——通过制造不安全感,激发演员内心深处的倔强与不服输。

胶片记录下的不仅是表演,还有表演背后的挣扎。章子怡曾回忆,为了竹林打斗那场戏,她吊着威亚反复拍摄,身上淤青叠着淤青,却始终得不到导演的一句肯定。这种创作过程中的"情感剥夺",成就了银幕上玉娇龙那种既脆弱又倔强的独特气质,也在演员心中留下了难以言说的遗憾。25年后那个拥抱的温度,恰是对这种创作创伤的温柔抚平。

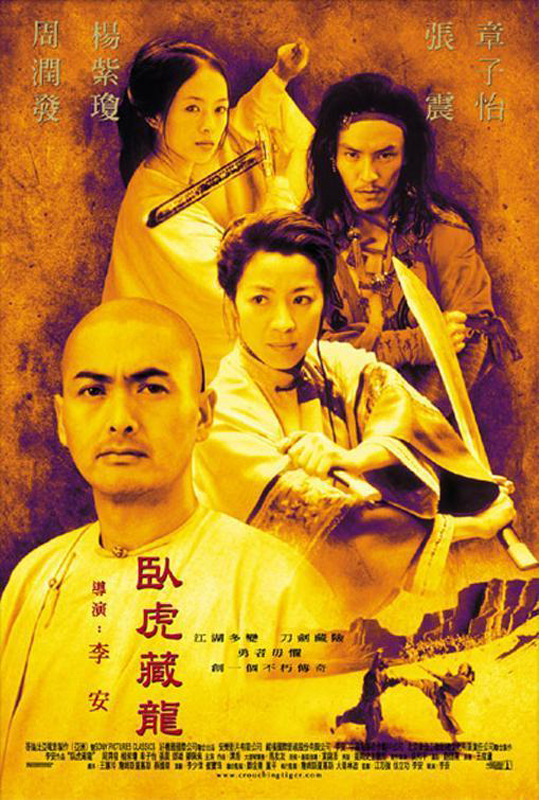

《卧虎藏龙》在东西方文化间架起了一座意想不到的桥梁。当李安带着这部充满道家美学意蕴的电影闯入好莱坞时,他实际上完成了一场文化转译的奇迹——将"江湖"译为"the world of Jianghu",将"轻功"转化为"gravity-defying movements"。章子怡饰演的玉娇龙成为西方观众理解东方女性复杂性的一个窗口:她既不是温顺的东方娃娃,也不是简单的叛逆者,而是在礼教与自由间痛苦挣扎的立体形象。25年后,当美国电影艺术与科学学院主席杨燕子主持这场纪念活动时,《卧虎藏龙》已经完成了从电影到文化现象的蜕变。

时间给予艺术的礼物总是出人意料。当年在奥斯卡获得四项大奖却错失最佳外语片的《卧虎藏龙》,如今被供奉在电影艺术的万神殿;当年被导演"冷落"的新人章子怡,已成为国际影坛公认的表演艺术家;而当年那个用严苛方式指导演员的李安,也在岁月中软化。是枝裕和的出现像是一个巧妙的注脚——这位以温和导演风格著称的日本电影人,与李安形成了有趣的对比,暗示着创作方法论可以多元共存。

那个拥抱中包含着太多未尽之言:有对年轻演员所受磨难的歉意,有对艺术坚持的相互理解,更有对共同创造永恒的感激。章子怡感受到的"不再隐藏的真挚与动容",正是时间赋予这段关系的最珍贵礼物。艺术创作中的紧张关系常常在事后才显现其价值——正如李安所说:"电影是活的,它会随着时间成长。"25年后重看《卧虎藏龙》,我们看到的不再只是一部电影,而是一段仍在发展的关系史。

在数字放映成为主流的今天,35毫米胶片的放映本身就成为了一种仪式。当光线穿过那些带着物理划痕的胶片,投射出25年前的影像时,观众实际上参与了一场关于电影本质的沉思。胶片作为载体,象征着艺术创作的物质性与时间性——它会老化,会有瑕疵,但正是这些"不完美"构成了它的独特魅力。李安与章子怡的拥抱,恰如胶片与光的关系——需要适当的距离与时间,才能呈现最动人的画面。

《卧虎藏龙》中有一句经典台词:"江湖里卧虎藏龙,人心里何尝不是?"25年后,当创作者再次相拥,我们看到的不仅是电影人的重聚,更是一段内心虎龙的和解。艺术创作中的紧张、误解甚至伤害,最终都可能转化为更深层次的理解与尊重。那个拥抱,完成了25年前未能完成的情感补完。