看点网讯www.zlook.com 第27届上海国际电影节"午夜惊奇"单元以"走进大卫·林奇的梦境"为主题,精选7部代表作的4K修复版,横跨林奇40年创作生涯,堪称亚洲范围内最完整的林奇回顾展。

《橡皮头》(1977):林奇首部长片,黑白影像中的工业梦魇。畸形婴儿、扭曲管道与压抑的性暗示,奠定其"肉体恐怖"美学根基。

《蓝丝绒》(1986):小镇甜美表象下的罪恶温床。割耳、蓝丝绒窗帘与弗兰克的变态独白,构成林奇式"美国哥特"范本。

《双峰:与火同行》(1992):电视剧《双峰》的前传电影,少女劳拉的死亡谜团被撕开,乱伦、毒品与超自然力量交织,比剧集更黑暗癫狂。

《妖夜慌踪》(1997):"梦境逻辑三部曲"开篇,丈夫变年轻修车工的identity swap谜题,叙事如莫比乌斯环般循环。

《史崔特先生的故事》(1999):林奇罕见的温情之作,残疾老人驾驶割草机横穿美国,证明其不仅能拍噩梦,也能拍童话。

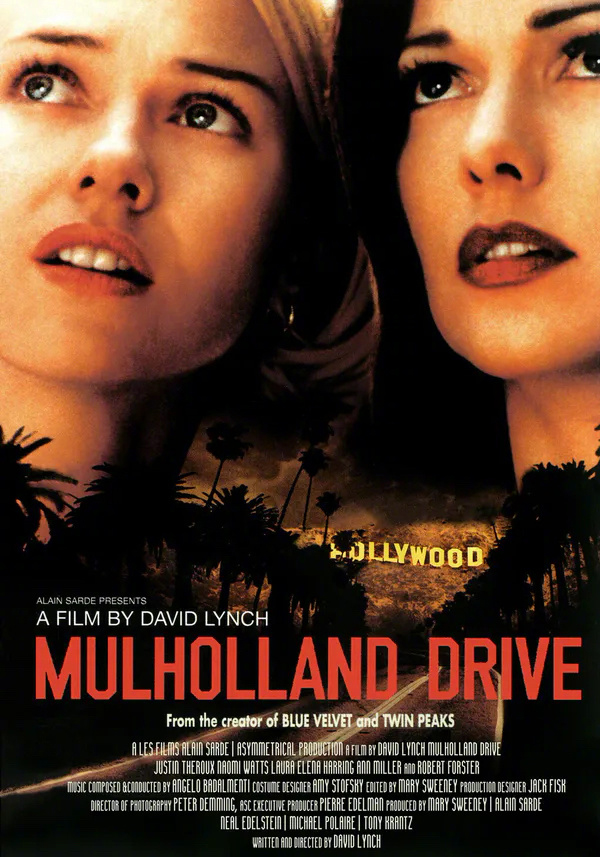

《穆赫兰道》(2001):公认的巅峰之作,好莱坞追梦与梦境崩塌的互文,咖啡杯上的指纹、牛仔的死亡宣告,细节暗藏玄机。

《内陆帝国》(2006):用DV拍摄的实验性收官作,三层嵌套叙事中,劳拉·邓恩的脸在数字噪点中扭曲,挑战观影极限。

特别展映的纪录片《大卫·林奇:艺术人生》(2016)则揭秘其创作源泉——费城贫民区的童年阴影、每日雷打不动的绘画习惯,以及"用电影作动态画"的执念。

林奇电影中那些被影迷反复解读的符号——《蓝丝绒》里草坪下的蚂蚁、《穆赫兰道》中蓝色钥匙的金属光泽——将在4K修复版中纤毫毕现。尤其值得关注的是:《橡皮头》的工业噪点与阴影层次,修复后更显压抑质感;《妖夜慌踪》的洛杉矶夜景,霓虹灯在4K画质下如血浆流动;《内陆帝国》**的DV粗粝感被保留,但人脸扭曲的恐怖特写更清晰。

对于初次接触林奇的观众,不妨记住三个关键词:

1. 梦境逻辑:抛弃线性叙事,关注情绪流动(如《穆赫兰道》后半段全是主角的幻觉)

2. 双重性:每个角色都有镜像分身(《妖夜慌踪》的弗雷德/皮特,《双峰》的劳拉/唐娜)

3. 声音炼狱:工业噪音、低频嗡鸣是林奇的"心理武器"(《橡皮头》的婴儿哭声由大象哀嚎混音而成)

与其纠结剧情,不如感受画面与声音的暴力美学。林奇的电影不是用来'看懂'的,是用来'体验'的。"

结语:一场献给痛觉神经的仪式

6月的高温夜,走进影院观看林奇,如同参与一场危险而迷人的集体催眠——当《蓝丝绒》中多萝西赤裸哭泣、《穆赫兰道》的牛仔说出"该起床了",每个观众都将被抛入自己的潜意识深渊。